神社の境内や旧家の屋敷裏など、かなりの古木がそびえ立っている風景が見られます

旺盛な生命力のため、長い年月の盆養(ぼんよう)に耐えることができますし

身近な親しみやすさもあって、昔から盆栽樹種としても不変の人気樹種のひとつです

そしてご存知のように、けやき盆栽といえば箒作りが一般的であり

かつまた、究極の形ともいえるものですね

そこで思い出したのが、4年前に手がけ始めたあの二年生苗はいまどうなっているでしょう

そろそろこのあたりで、みなさんにご披露せねばなりませんね

2007年5月撮影のけやき二年生苗

春に種子を播いて発芽した苗は、翌年になると二年生苗になるので

このけやきは満年齢でいうと、やっと1歳と数ヶ月だったわけです

2006年の春に発芽し1年間シツケを受け冬を越し春の5月を迎え

その時点ですでに、このように箒作りの基本の原形ができあがっています

けやきの箒作りは、真っ直ぐな立ち上がり、鋭角の枝分かれ、細かい枝先

それに安定した根張り、の4つの要素を同時進行で実現させます

もみじや楓のように、途中でのやり直しが利きにくいので

樹勢を平均に保ちながら、一歩一歩着実に作り込んでいくことが求められます

過去のつれづれ草がありますから、参考にして下さい

2007/06/13 2007/07/24 2007/08/03 2007/12/12 2007/12/22

2008/01/21 2007/01/25

最初に紹介した二年生苗の現在の姿が、素焼き鉢に入った左側

今年の春で満で5歳の六年生になるわけで、樹髙は12㎝で幹の直径は約0.9㎝くらいです

右のポットに入った二年生は比較のために添えてみました

こちらは樹髙が10㎝で太さは0.4㎝くらいでしょう

本来ならばもう少し太っているはずなのですが、三年目の植替えとその後の管理を失敗したようで

かなり苦労したんですが、やっとここまでもってこられました

今後の剪定で特に気を作ることをひと言

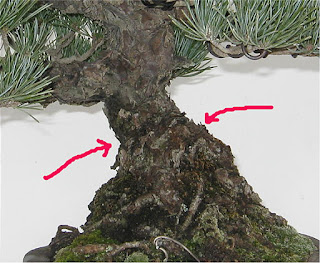

↑のように輪郭線の乱れを直そうとするときも、一芽一芽をしっかり見極める必要があります

図のように枝の先端がごつくなっている箇所は残してはいけません

丁寧に見極めて芽数の多いごつい箇所は必ず切り取りましょう

一応整いましたが、まだまだ無駄枝やごつい枝先が残っているのでさらに剪定を続けます

絡み枝や徒長枝、込みすぎ枝などを切り取って、輪郭線もそろい樹髙も1㎝しまって現在11㎝

剪定前の画像と見比べて下さい、基本の骨格が目立って木姿に張りが感じられるようになりましたね

それでは